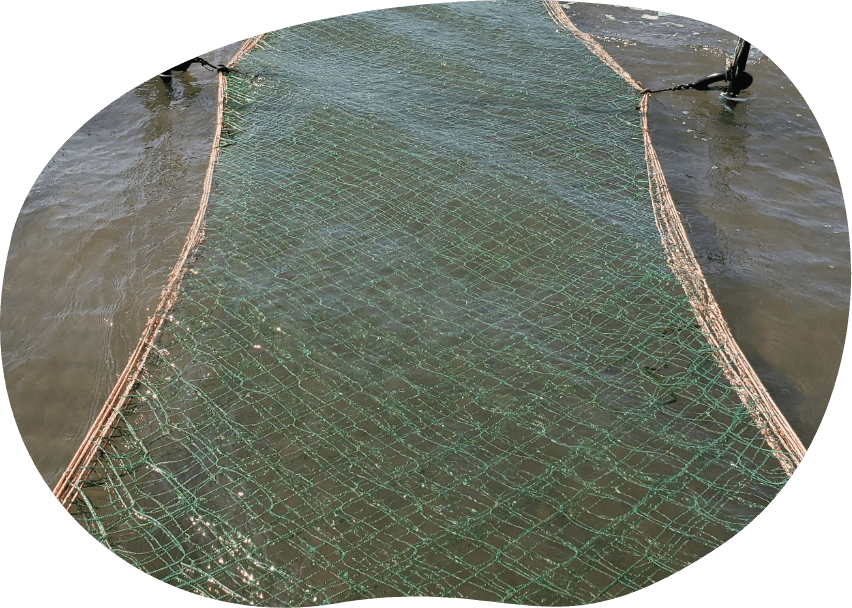

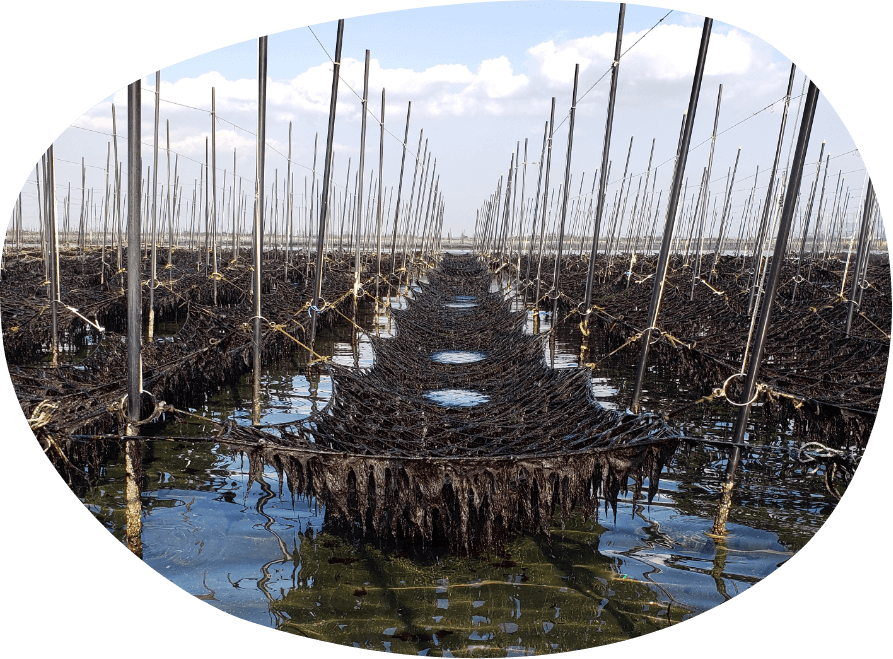

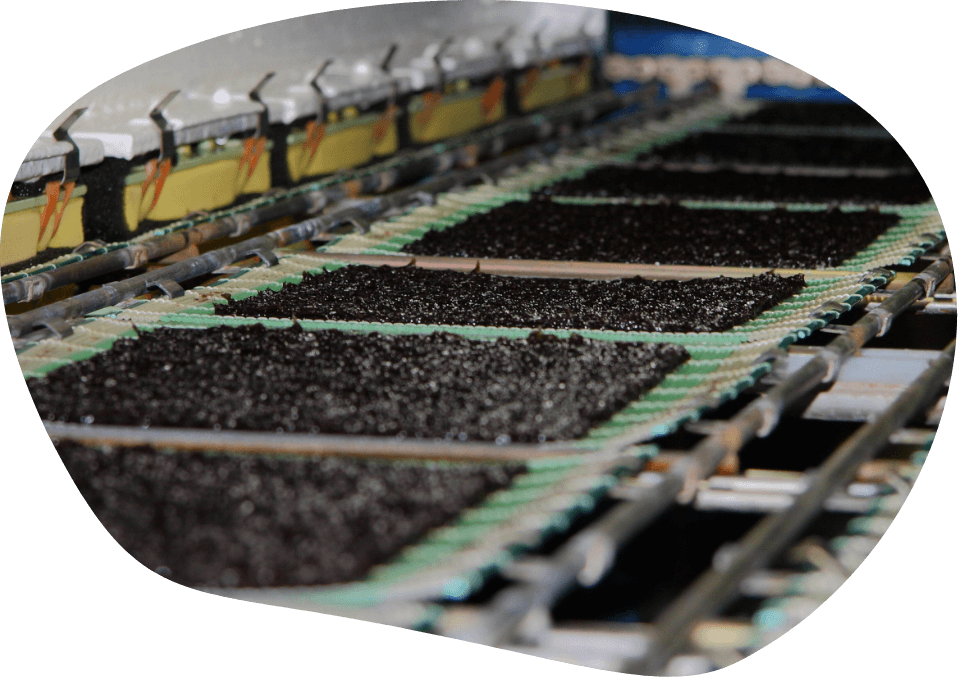

のり生産者(のり養殖漁家)は秋頃、のり網に種付け(殻胞子付け)します。種付けは陸上の施設または海で行います。種付けの後、海で養殖を開始します。海での養殖は翌年3月末または4月中旬まで行われます。成長したのり(生のり)はのり摘採船などを使って収穫した後、陸揚げし、のり乾燥施設で洗浄、細断され、全自動乾のり製造装置(全自動乾のり乾燥機と呼ばれることもある)で成形、脱水、乾燥され、四角形(約21cm×19cm、約3 g)の「乾のり」になります。ここまでの工程は、すべてのり生産者によって行われます。近年の年間乾海苔生産量は50~60億枚程度です。